Wirtschaft in der Schieflage – und eine halbe Republik merkt’s nicht

Die Bundesregierung hat ihren aktuellen Wirtschaftsbericht vorgelegt. Was drinnen steht, ist kein Grund zum Feiern – es ist ein Armutszeugnis: Deutschland steckt tiefer im Abschwung, als viele wahrhaben wollen. Und während die wirtschaftlich aktive Mitte blutet, sitzt ein anderer Teil des Landes entspannt auf dem Sofa.

Willkommen in der Zweiklassen-Rezession.

Wirtschaft runter, Stimmung im Keller

Im Herbst 2025 zeichnet sich ein zunehmend angespanntes wirtschaftliches Bild ab. Die Lage in Deutschland und in weiten Teilen Europas hat sich über den Sommer deutlich verschlechtert. Anhaltender Druck auf die exportorientierte Industrie, ungünstige internationale Handelsabkommen und eine schwache wirtschaftspolitische Führung sorgen dafür, dass die konjunkturelle Stimmung stark eingetrübt ist. Viele Unternehmen sehen sich mit sinkenden Aufträgen, steigender Steuerlast und unsicherer Planungslage konfrontiert. Die Investitionsbereitschaft sinkt, Arbeitslosenzahlen steigen und die erhoffte Erholung bleibt aus.

Im Oktober deutet sich zwar eine leichte Entspannung an, doch handelt es sich eher um eine Korrektur der übermäßig pessimistischen Reaktion im Vormonat als um eine echte Trendwende. International, insbesondere in Asien, zeigt sich eine gewisse Stabilität, die als globaler Stützpfeiler fungiert. Auch in Europa hellt sich die Stimmung minimal auf, doch die Fundamentaldaten bleiben schwach. In Deutschland bleibt die wirtschaftliche Lage weiterhin deutlich im rezessiven Bereich, und ohne nachhaltige Strukturreformen oder neue Impulse ist ein substanzieller Aufschwung nicht in Sicht. Die Entwicklung verdeutlicht: Der Abschwung ist nicht vorbei – er hat sich lediglich kurzfristig etwas verlangsamt.

Die linke Wohlfühlblase

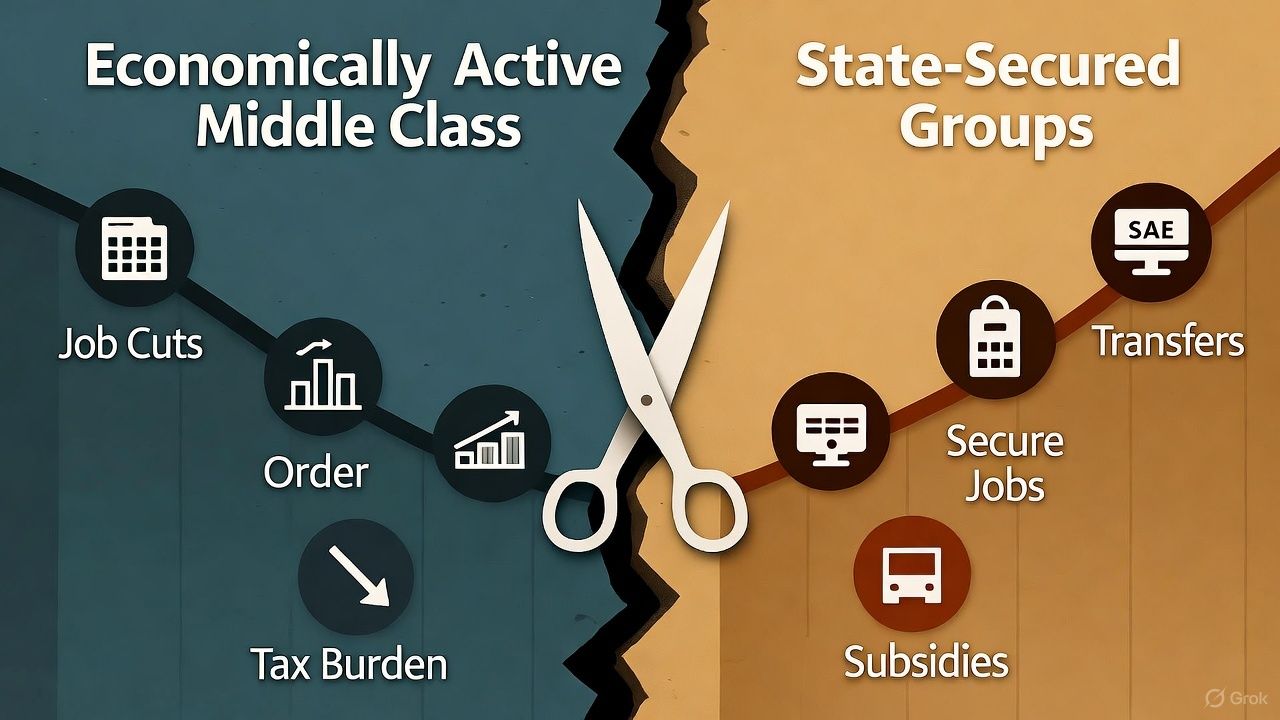

Während die Wirtschaft ächzt, passiert auf der anderen Seite erstaunlich wenig. Denn große Teile des linken Wählerklientels sind vom Abschwung praktisch unberührt – geschützt durch staatliche Geldströme. Rentner bekommen ihre Bezüge pünktlich, indexiert und unabhängig von der Wirtschaftsleistung. Bürgergeldempfänger werden durch stetig wachsende Sozialetats abgesichert – ganz gleich, ob die Wirtschaft brummt oder nicht. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst sitzen auf sicheren Jobs und kassieren Tarifsteigerungen, während die Privatwirtschaft Entlassungen vorbereitet. NGOs und staatsnahe Organisationen werden weiter alimentiert – Krise hin oder her. Wer sich von Staatsgeldern ernährt, spürt keine Flaute. Während also Mittelständler mit Kurzarbeit, Auftragsrückgang und steigenden Energiepreisen kämpfen, wird in der linken Komfortzone weiter Kaffee mit Hafermilch geschlürft.

Hinzu kommt: Diese Klientel hat kaum Anreiz, gegen die aktuelle Politik aufzubegehren. Rentner und Bürgergeldempfänger sind direkt von staatlichen Leistungen abhängig – jede Form von politischem oder wirtschaftlichem Umbruch würde ihre finanzielle Sicherheit gefährden. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst wiederum sind nicht nur materiell abgesichert, sondern auch überproportional in politischen und gesellschaftlichen Strukturen vertreten, die eher dem linken Spektrum zuneigen. Zahlreiche Studien und Umfragen weisen seit Jahren darauf hin, dass linke Parteien und grüne Milieus in Verwaltung, Bildungseinrichtungen und staatsnahen Institutionen besonders stark vertreten sind. Auch NGOs und Stiftungen stehen oft in enger finanzieller Abhängigkeit vom Staat, was Kritik an der Regierungspolitik für sie unattraktiv oder gar riskant macht. Diese strukturelle Verflechtung sorgt dafür, dass ein großer Teil dieser Gruppen stillhält – nicht aus Zufriedenheit, sondern aus Abhängigkeit und ideologischer Nähe.

Sprengstoff für die Republik

Diese ungleiche Betroffenheit hat tiefgreifende gesellschaftliche Folgen. Während die wirtschaftlich aktive Mitte unter der Rezession leidet, spüren große, staatlich abgesicherte Gruppen die Krise kaum. Das erzeugt ein gefährliches Spannungsfeld. Politische Polarisierung nimmt zu, weil die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Realität auseinanderdriftet: Während die einen jeden Monat die Kostenexplosion und den Auftragsrückgang am eigenen Leib spüren, sehen die anderen keinen Handlungsbedarf und halten an der bestehenden Politik fest. Diese Schere zwischen belasteter Leistungsgesellschaft und geschützter Transfergesellschaft kann langfristig das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhalts untergraben.

Der wirtschaftliche Druck konzentriert sich dabei zunehmend auf jene, die tatsächlich Wertschöpfung betreiben: mittelständische Unternehmer, Handwerker, Angestellte in der Privatwirtschaft und Selbständige. Sie finanzieren mit ihren Steuern die Strukturen, in denen andere weitgehend krisenresistent leben. Wenn diese Gruppe das Vertrauen in die Fairness des Systems verliert, entstehen politische und soziale Sprengsätze, die nicht mehr so leicht zu entschärfen sind. Parallel dazu fehlt den transferfinanzierten Gruppen jeder Anreiz, sich für Reformen oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stark zu machen – sie profitieren vom Status quo. Das Ergebnis ist eine asymmetrische Gesellschaft, in der sich wirtschaftlicher Druck und politischer Einfluss immer weiter entkoppeln. Und genau das ist der Nährboden für tiefgreifende gesellschaftliche Konflikte.

Fazit

Die Bundesregierung versucht, den Abschwung zu übertünchen – mit Durchhalteparolen, Subventionen und Notmaßnahmen. Die Zentralbank hilft brav mit billigem Geld nach. Doch die Realität lässt sich nicht wegdrucken. Der Herbst 2025 markiert keinen Wendepunkt, sondern eine gefährliche Schieflage: Eine schrumpfende Wertschöpfungsbasis trägt eine wachsende Transfergesellschaft. Und das kann auf Dauer nicht gutgehen.

Wenn eine Hälfte der Gesellschaft die Krise nicht spürt, weil die andere Hälfte sie finanziert, dann ist das kein sozialer Ausgleich – sondern ein Sprengsatz.