Stufenmodell in der Kritik: Pädagogisches Experiment an der Franz-Leuninger-Grundschule

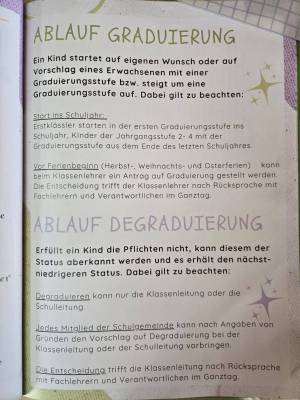

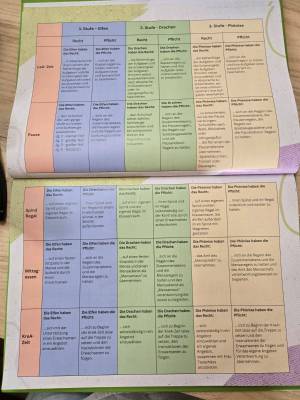

Die Franz-Leuninger-Grundschule in Mengerskirchen ("FLS") plant im kommenden Schuljahr 2025/26 ein neues pädagogisches Konzept zu erproben: das sogenannte Stufenmodell oder „Graduierungskonzept“. Es sieht vor, dass Kinder in drei Stufen – symbolisch als Elfen, Drachen und Phönixe bezeichnet – mehr Rechte und Freiheiten erlangen, wenn sie zuvor festgelegte Pflichten erfüllen. Bei Verstößen ist eine Rückstufung in eine niedrigere Stufe vorgesehen. Über die jeweilige Einstufung entscheiden Klassenlehrkräfte im Austausch mit Fachlehrern und Betreuern.

Pädagogische Zielsetzung

Die Schulleiterin, Nicole Schäfer, betont in ihrer Stellungnahme auf unsere Anfrage, dass Freiheit an der FLS nicht nur die Möglichkeit bedeute, eigene Entscheidungen zu treffen, sondern auch die Verantwortung, diese in Einklang mit dem schulischen Umfeld zu bringen. Ziel sei es, Kinder zu verantwortungsbewussten Menschen zu begleiten, Lernfortschritte sichtbar zu machen und Motivation zu stärken. Das Modell orientiert sich an der Alemannenschule Wutöschingen, einer vielfach beachteten reformpädagogischen Einrichtung. Das Konzept soll zunächst erprobt, evaluiert und gegebenenfalls angepasst oder verworfen werden.

Umsetzung und Beteiligung

Die Erprobung startet offiziell im Schuljahr 2025/26. Eltern wurden zu Beginn des Schuljahres schriftlich über das „Fränzchen“-Kommunikationsbuch informiert, zudem erfolgt eine Vorstellung auf Elternabenden. Fragen und Bedenken können jederzeit eingebracht werden. Auch die Kinder wurden in einer Schulversammlung informiert. Eine Teilnahme ist freiwillig – Eltern können ihre Kinder von der Erprobung ausschließen. Der Schulelternbeirat wird erst nach der Testphase im Rahmen der schulischen Gremien beteiligt, bevor über eine mögliche Festschreibung entschieden wird. Die Schule verweist hier auf das PDCA-Modell (Plan-Do-Check-Act) zur kontinuierlichen Verbesserung.

Kritik von Eltern

Eltern äußern Bedenken an der Wortwahl („Graduierung“, „Degradierung“), die sie als militärisch empfinden. Kritisiert wird außerdem, dass Grundrechte von Kindern in den Rang von Privilegien erhoben würden, die erst durch Wohlverhalten erworben werden müssten. Dies könne sozialen Druck erzeugen und extrinsische Anpassung fördern. Gerade in den Klassen 1–4 mit sechs- bis neunjährigen Kindern, so warnen Pädagogen, könnten Überforderung oder Demütigungserfahrungen die Folge sein. Auch der Vergleich zu einem „Sozialkreditsystem“ wurde von Kritikern gezogen.

Stellungnahme der Schulleitung

Die Schulleitung erklärt, dass Graduierungskonzepte in vielen Schulen seit Jahren erfolgreich erprobt würden. Man nehme aber jede Sorge ernst und betone, dass es sich um eine Erprobung mit offener Ergebnislage handle. Kritik solle in die Evaluation einfließen. Den Vorwurf einer Nähe zu einem Sozialkreditsystem weist die Schule zurück, kündigt jedoch an, mit besorgten Eltern aktiv das Gespräch zu suchen. Besonders betont wird, dass niemand gezwungen werde, am Modell teilzunehmen. In Bezug auf den Namensgeber Franz Leuninger verweist die Schule auf ihr eigenes Konzept zur Demokratieerziehung und zahlreiche Projekte zur Erinnerungskultur. Das Modell, so die Schulleitung, stehe nicht im Widerspruch zu den Werten Leuningers, sondern solle Kinder zu verantwortungsbewusstem Handeln anleiten.

Stellungnahme des Staatlichen Schulamts

Das zuständige Staatliche Schulamt in Weilburg teilt uns auf Anfrage mit, dass das Konzept von der Schule selbst entwickelt worden sei und bislang nicht bekannt war. Eine Genehmigung sei auch nicht erforderlich. Grundsätzlich gelte, dass pädagogische Modelle nur dann tragfähig seien, wenn sie mehrheitlich von Lehrkräften, Eltern und Schülern getragen würden. Kritische Rückmeldungen seien daher für die Evaluation zentral.

Die Frage des Namensgebers

Kritiker sehen einen Widerspruch darin, ein Modell mit Status- und Hierarchielogik an einer Schule einzuführen, die nach dem Widerstandskämpfer Franz Leuninger benannt ist, der für Demokratie, Menschenwürde und Selbstbestimmung sein Leben ließ. Während die Schule betont, dass sie Leuningers Erbe in Demokratieprojekten hochhält, bleibt die Frage offen, ob ein an Wohlverhalten gekoppeltes Rechte- und Pflichtenmodell diesen Anspruch einlösen kann.

Fazit

Ob das Stufenmodell einen pädagogischen Mehrwert bietet, wird sich in der Erprobungsphase zeigen. Sicher ist: Solche „Experimente“ im Schulleben können innovative Impulse setzen, bergen aber auch die Gefahr, Kinder stärker unter Druck zu setzen und soziale Ungleichheiten zu verstärken. Entscheidend wird sein, ob die Schulleitung bereit ist, Kritik ernsthaft aufzugreifen und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. Gerade in der Grundschule gilt: Konzepte müssen altersgerecht sein, Entwicklungsphasen berücksichtigen und die Grundrechte aller Kinder wahren.

Die Tatsache, dass die Schulleitung transparent informiert, Eltern und Kinder einbezieht und Kritik ausdrücklich als Chance zur Weiterentwicklung versteht, lässt hoffen, dass die Evaluation des Modells in einem konstruktiven Dialog und zum Wohl der Kinder verlaufen wird.