Digitale Dorflinde - zwischen Förderung, Filter und Fehlschlag

Wird möglicherweise ein staatlich gefördertes Netzwerk politisch nicht neutral betrieben? Diesen Vorwurf äußerte der hessische AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Frank Grobe am 5. August 2025 auf X. Konkret sollen Nachrichtenportale wie nius.de oder tichyseinblick.de im sogenannten "Hessen WLAN" nicht verfügbar sein, während "linksextreme Seiten" sehr wohl abrufbar seien. Das "Hessen WLAN" ist auch unter dem Namen "Digitale Dorflinde" bekannt. Seit 2018 wird im Rahmen eines Förderprogramms die Errichtung von WLAN-Hotspots in ganz Hessen gefördert. Ziel: die Versorgung auch strukturschwacher, ländlicher Regionen mit Internetzugängen zu verbessern und Tourismus, Jugend und Gesellschaft zu fördern.

Wir sind den Vorwürfen nachgegangen. Was wir gefunden haben, ist weniger ein "Zensur-Skandal" sondern mehr ein beredtes Beispiel für ineffiziente staatliche Fördermaßnahmen, für Verschwendung, mangelnde Kontrolle und mutmaßliche Zweckentfremdung von Mitteln. Aber der Reihe nach.

Die "Digitale Dorflinde"

Seit 2018 fördert das Land Hessen unter dem Namen "Digitale Dorflinde" den Aufbau eines hessenweiten Netzwerks an WLAN-Hotspots. Ziel: die digitale Infrastruktur zu verbessern. Zu diesem Zweck wurden inzwischen mehr als 3.000 Standorte von WLAN-Hotspots in ganz Hessen aufgebaut und gefördert. Waren es anfänglich 1.000 Euro je Hotspot, sind es nun 1.500 Euro je Hotspot-Standort, die dazu ausgelobt werden. Förderberechtigt sind hessische Kommunen und in kommunalem Besitz befindliche Gebietskörperschaften, die je Kommune bis zu 40 geförderte Hotspot-Standorte aufbauen können. "Die Kommune stellt den Internetanschluss dieses Anbieters selbst zur Verfügung. Die Firma IT-Innerebner stellt – zu definierten Rahmenbedingungen – den Anschluss des Anbieters zur Verfügung.", heißt zur Umsetzung dazu auf der Projekt-Webseite. Die Fördergelder gehen also nicht an die Kommune, auch kann die Kommune nicht in Eigenregie einen Hotspot aufsetzen, was heutzutage jede Fritzbox leisten könnte.

"Die Hotspots sind in relevanten öffentlichen Bereichen zuerrichten. Zu diesen zählen beispielsweise Haltestellen, Marktplätze, touristische Standorte oder Bibliotheken. Aber auch Alten- und Pflegeheime sowie Gemeinschaftsunterkünfte, Feuerwehren, Freibäder, Hallenbäder, Vereinshäuser/Räume werden unterstützt.", heißt es dazu auf der Webseite des Projektes. Es geht also um die Verfügbarkeit von Internet im öffentlichen Raum. Ein Ziel, das – wie sich noch zeigen wird – weder theoretisch noch praktisch erreicht wurde.

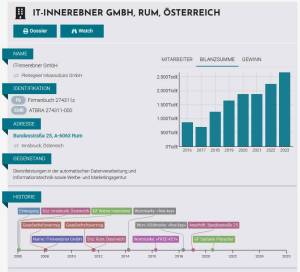

Umgesetzt wird dieses Projekt auf Basis einer Rahmenvereinbarung der ekom21, der "IT-Kompetenz der hessischen Verwaltung", und der Firma IT-Innerebner GmbH. Diese Firma ist für die Installation und den Betrieb der Hotspots verantwortlich. IT-Innerebner hat seinen Sitz in Innsbruck sowie eine deutsche "Zweigstelle" in Mittenwald. Den Zuschlag erhielt die Firma, die laut der Datenbank Northdata 2021 fünfzehn Mitarbeiter beschäftigte, eigenen Angaben zufolge nach einer europaweiten Ausschreibung.

Dass der Zugriff zu solchen Hotspots nicht schrankenlos sein kann, ergibt sich schon aus der möglichen Haftung eines Betreibers für die Zugangspunkte. Denn es gehören auch Jugendliche zur Zielgruppe, so dass mindestens ein Jugendschutzfilter notwendig ist. Auf Anfrage teilte uns der Betreiber, der Geschäftsführer Walter Innerebner, mit, dass diese Funktion ausgelagert sei und er deshalb zum Thema "Filter" keine Angaben machen wolle oder könne.

Tatsächlich ist über eine Webrecherche aber leicht erkennbar, dass wahrscheinlich die Software "Free Key Surf Guard" zum Einsatz kommt - Betreiber: IT-Innerebner.

Zensur oder Filterunfall? – Der Vorwurf der Inhaltskontrolle

Auf der Webseite des "Hessen WLAN"-Projektes ist auch eine Karte mit allen Standorten abrufbar. Da einer der Standorte sehr nahe an unserem Büro liegt, haben wir selbst vor Ort geprüft, ob der Internetzugang zum "Hessen WLAN" eingeschränkt ist. Dazu haben wir die örtliche Zweistelle der Kreissparkasse aufsuchen müssen. Ein ungewöhnlicher Ort für einen öffentlichen Hotspot, doch auch dazu später noch etwas mehr.

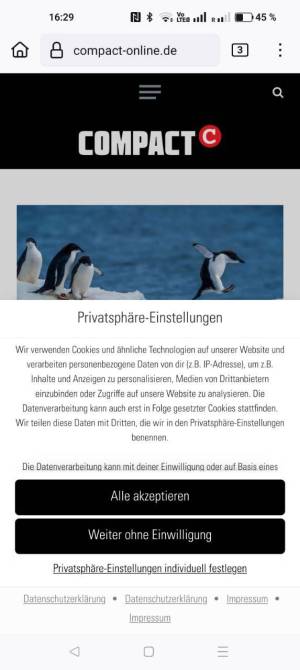

In der Sparkasse hatten wir stabiles WLAN und konnten so einige Webseiten überprüfen. Tatsächlich waren zum Zeitpunkt unseres Abrufs einige Webseiten, wie nius.de, auf1.tv oder tichyseinblick.de, nicht abrufbar. Reitschuster.de und sogar die Webseite des umstrittenen und zeitweise vom Bundesinnenministerium verbotenen Compact Magazins waren dagegen sehr wohl abrufbar. Die von Grobe gemachten Vorhaltungen können wir also nicht vollumfänglich bestätigen. Die Verfügbarkeit von Webseiten wie Compact spricht zumindest gegen eine umfassende politische Inhaltsfilterung.

Dennoch steht die Frage im Raum, warum einzelne Seiten gesperrt sind und wer hierfür die Verantwortung trägt. Die Stadt Eltville, einer der von Grobe genannten Gemeinden, verneinte eine inhaltliche Zuständigkeit. Das Hessische Digitalministerium verweist auf den Betreiber der Hotspots, die IT-Innerebner. Dort bestätigt man uns gegenüber den Einsatz eines Jugendschutzfilters, weist aber jede Form von politischer Einflussnahme entschieden zurück: "Wir wurden angehalten einen Jugendschutzfilter mit aufzunehmen. Wobei wir NIE irgendwelche Webseiten manuell sperren mussten. Es gibt diesbezüglich keine Weisung der Politik oder anderen Gremien. Wir sind ein eigenständiges Unternehmen und ich benötige keine Freigabe für die Bekanntgabe von Anbietern oder Daten von diesen. Daher bitte ich Sie das zu respektieren."

Auch wenn die IT-Innerebner keine Details nennen wollte, deuten uns gegenüber gemachte Angaben darauf hin, dass der Filter weitgehend automatisiert arbeitet. Hierbei scheinen die Werbeeinblendungen der jeweiligen Seitenbetreiber einen deutlichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer "jugendgefährdenden Sperrung" zu haben. Das erscheint plausibel und angemessen. Die Frage, wie der Filter konkret arbeitet, ist u.E. aber keine Frage welche Innerebner willkürlich nach eigenem Ermessen entscheiden sollte, da er hier im öffentlichen Auftrag handelt und der Staat zu politischer Neutralität verpflichtet ist. Für eine "smoking gun" einer gezielten politischen Inhalts-Manipulation scheint die Faktenlage aber zu dünn.

Dennoch richteten wir die Frage an das Hessische Digitalministerium, ob wenigstens die Behörde Einblick in den Inhaltsfilter hat und ob seitens der Behörde geprüft wird, ob dieser so eingestellt ist, dass er seinem Zweck, einen freien und jugendsicheren Zugang zum Internet für alle zu ermöglichen, gerecht wird. Bislang schweigt man sich im Ministerium hierzu aus. Wir vermuten deshalb, dass Kontrolle "Fehlanzeige" ist.

Ein Anbieter mit vielen Hüten – Wer ist IT-Innerebner?

Mit der technischen Umsetzung der "Digitalen Dorflinde" ist die IT-Innerebner GmbH aus Innsbruck betraut. Sie hat sich in einer öffentlichen Ausschreibung durchgesetzt. Innerebner hat auch einen deutschen Standort in Mittenwald. Eine Google-Maps Recherche zeigt, dass sich dieser Standort nur wenige Meter hinter der österreichisch-deutschen Grenze befindet. Es handelt sich um ein unscheinbares Gebäude in einem kleinen Siedlungsgebiet, in dem sich weiters noch ein kleines Logistik-Unternehmen zu befinden scheint. "Von oben" betrachtet, siehe unsere Screenshots, könnte der Eindruck entstehen, dass es sich eher um eine Briefkastenadresse handeln könnte – zumindest lassen Lage und Gebäude dies vermuten. Eine deutsche GmbH ist laut Unternehmensregister nicht auffindbar.

Für IT-Innerebner war der Zuschlag zur "Digitalen Dorflinde" ökonomisch wohl ein Glücksfall. Zwar liegen uns keine dezidierten Zahlen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vor. Im Portal Northdata ist jedoch die Bilanzsumme des Unternehmens aufgezeichnet. Lag diese 2017 noch bei rund 700.000 Euro, sind es 2023 bereits mehr als 2.500.000 Euro.

Die Firma macht aber ihr Geschäft nicht nur mit den "Hessen WLAN"-Hotspots. Da aus dem öffentlichen Programm lediglich Kommunen, Gebietskörperschaften und Körperschaften in 100%iger öffentlicher Hand gefördert werden, bietet IT-Innerebner seine Erfahrungen und seine Infrastruktur auch zu "günstigen Preisen" sonstigen Privatunternehmen an. Das öffentliche Programm strahlt somit in die Privatwirtschaft aus und IT-Innerebner, als Partner des Landes Hessen, hat hier sowohl einen technologischen Nutzen als auch den Vorteil, als Partner des Landes Hessen eine erhöhte Komptenzvermutung zu besitzen.

Daneben bietet IT-Innerebner auch Marketing-Dienstleistungen an. So betreibt man die "Free Key CityApp". Diese soll es Kommunen ermöglichen, eine Art Stadtmarketing zu betreiben. Da man bei IT-Innerebner bedingt durch den Rahmenvertrag für "Hessen WLAN" einen guten Zugang zu Kommunen hat, besitzt man auch hier einen Trumpf. In der Bereitstellung erweiterter Marketing- und Web-Dienstleistungen scheint dann auch das über das Projekt hinausgehende Geschäftsmodell zu liegen.

Grundsätzlich ist daran nichts verboten oder verwerflich. Die Vorteile für den Dienstleister resultieren aber unseres Eindrucks nach aus einem von Anbeginn an fragwürdigen Förderprojekt, welches sich nun nach mehreren Jahren zunehmend als wenig wirksam oder überholt herausstellt. Weit mehr als 3 Mio. Euro an Fördergelder dürfte das Projekt inzwischen gekostet haben. Was den hessischen Steuerzahler bekümmern dürfte, dürfte man bei IT-Innerebner vermutlich als 'funktionierende Wirtschaftsförderung' bewerten.

Hotspots im Nirgendwo – Fördermittel ohne Wirkung

Dennoch hat sich für uns die Recherche "gelohnt", haben wir doch so Einblick in die Digitalisierungsbemühungen in Hessen erhalten. Leider müssen wir feststellen, dass sich darin alle Vorbehalte gegen politische Einflussnahme in Wirtschaftsprozesse widerspiegeln. Bürokratie, Ineffizienz, mangelnde Kontrolle und letztlich Geldverschwendung sind leider auch beim "gut gemeinten" Projekt der "Digitalen Dorflinde" u.E. das Ergebnis.

So hätte man wohl auch schon im Jahr 2018, als man mit dem Projekt startete, ahnen können, dass man mit vereinzelten WLAN-Hotspots keine flächendeckende Internet-Versorgung aufbauen kann. Wollte man den Tourismus fördern, müsste man gezielt touristische Orte ausstatten. Bei einer doch sehr begrenzten durchschnittlichen Reichweite eines WLAN benötigt man sehr viele Hotspots, um ein Areal abzudecken. Werden die Hotspots dann noch in geschlossenen Räumen, z.B. Bankfilialen, aufgestellt, gibt es kaum eine öffentliche Wirkung.

Wir haben uns einzelne, zufällige Standorte im Landkreis Limburg-Weilburg, wo wir entsprechende Ortskenntnis haben, näher angeschaut. Mehr als 200 Hotspots dürften aktuell im Landkreis im Betrieb sein. Viele davon in Filialen der Kreissparkasse, viele aber auch in Gebäuden, die der Verwaltung von Kommunen oder dem Landkreis unterliegen. Wir haben einige Standorte stichprobenartig analysiert und konnten in keinem Fall erkennen, dass es sich um Standorte mit erhöhter Publikumsfrequenz und erhöhter Verweildauer von Menschen handelt, wo man einen Hotspot-Bedarf vermuten könnte.

In den meisten Gemeinden sind 2-5 Hotspots in Betrieb, was in keiner Weise irgendeine Form von Flächenabdeckung erwarten lässt. Es handelt sich um einen wahllos zusammengestellten Flickenteppich, der in der Praxis keine nennenswerte Bedeutung für die Verfügbarkeit von Internet im ländlichen Raum hat. Das Förderziel wird erkennbar nicht erreicht. Dennoch wird weiter, aktuell bis 2027, gefördert. Mehr als 600 Hotspots "sind in Bau" und demnach ein Fördervolumen von rund 1 Mio. Euro in der Pipeline, die den Dienstleistern mutmaßlich noch zufließen werden.

Bei IT-Innerebner spricht man aber dennoch von einem Erfolg und verweist auf knapp 50 Mio. "initiierte Sitzungen" in den Hotspots seit 2018. In Anbetracht des aktuellen 5G-Netzausbaus und der zunehmend günstigen Datentarife mit hohem Nutzungsvolumen erscheint es uns aber fraglich, ob es wirklich einen Bedarf für dieses Angebot gibt. Mit einem Mobiltelefon und SIM-Datentarifist man überall im Netz, nicht nur an den selektiv vorhandenen und teils gut versteckten "Hessen WLAN"-Hotspots.

Cola und Pistazienkerne

Doch es gibt eine Zielgruppe, die vielleicht Bedarf an dem Angebot hätte: Jugendliche, deren Datentarife fast immer zu knapp bemessen sind, könnten hier eine Lösung für "mehr" Datenvolumen finden. Und tatsächlich scheint diese Gruppe das Angebot auch hier und da zu frequentieren, was aber die Betreiber dieser Hotspots nicht immer erfreut. So wollten Jugendliche den in der Sparkasse angebotenen "öffentlichen" Hotspot nutzen. Dazu mussten sie sich jedoch ins Foyer der Sparkasse begeben, wo sonst Kunden Auszüge holen und Geld abheben. Leider ist der Hotspot nicht außerhalb des Gebäudes zu gebrauchen.

Die Nutzung der Jugendlichen hinterließ dann in der Sparkasse Spuren. Wo Cola und Pistazienkerne verspeist werden, gibt es Abfall. Nach Angaben gegenüber unserer Redaktion war dies das Ende des "öffentlich verfügbaren und öffentlich geförderten Hotspots". Dennoch erfüllt er noch einen Zweck: Kunden der Sparkasse können über dieses Netzwerk immerhin ihr Online-Banking aktivieren. So war das Ganze sicher nicht gedacht, als die Politik 2018 ihren Fördertopf startete.

Im Raum Limburg ist die Kreissparkasse Limburg jedenfalls der eifrigste Betreiber von "Hessen WLAN"-Hotspots. Unsere Anfrage, wie viele "Hessen WLAN"-Hotspots in Betrieb sind, was die geschäftspolitische Intentionen der Sparkasse bei der Einrichtung waren und wie viel Fördergelder man in Anspruch genommen hat, blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Fazit: Digitalisierung made in Hessen?

Ehre wem Ehre gebührt. Wir sind nicht die ersten, die sich mit der Effizienz dieses Förderprogramms beschäftigen. Tatsächlich ist die "Digitale Dorflinde" auch Gegenstand des 2025er-Berichtes des Hessischen Rechnungshofs geworden. Laut einem Artikel der FAZ kritisierte der Rechnungshof u. a. "kaum Nutzerzahlen, komplexe Förderprozesse und veraltete Strukturen". Dies deckt sich mit unseren Eindrücken. Dennoch soll die Förderung weiterlaufen. Bis 2027 soll dieser Fördertopf voraussichtlich geöffnet bleiben. Wir fragen uns, wieso!

Statt sich auf die mögliche Zensurfrage zu konzentrieren, könnte die AfD in Hessen erwägen, die offenkundige Zielverfehlung des Projektes zum politischen Thema zu machen.

* Der Artikel wurde am 09.08.2025 leicht verändert und die Passage zum Inhaltsfilter besser lesbar gemacht